Préambule

Le lien entre les espaces physiques et la violence est un terrain délicat — en abordant ce sujet, je sais que je marche sur des œufs !

Je vous avoue que j’ai même hésité à rédiger ce billet, car ce sujet complexe peut donner lieu à des simplifications grossières (déplacer des meubles ne va évidemment pas résoudre des problèmes sociaux, sanitaires ou politiques) ou nourrir de mauvaises idées (comme le fait d’introduire dans l’espace public des obstacles visant à repousser les «indésirables»).

Néanmoins, la lecture d’un article scientifique relatant un retour d’expérience suédois m’a convaincu de me lancer. Cet article, publié dans une revue de criminologie, expose comment des principes de « prévention situationnelle » ont été appliqués avec succès dans une bibliothèque de Stockholm, avec pour résultat une forte baisse des incivilités.

Avant de présenter ce cas, il convient d’expliquer rapidement en quoi consiste la prévention situationnelle.

La prévention situationnelle

L’idée que certains choix architecturaux sont criminogènes a été avancée il y a longtemps par l’architecte Oscar Newman dans son livre de 1972, Defensible Space. Newman s’est notamment penché sur l’aménagement de grands ensembles comparables à nos « cités ». Il insiste sur l’influence de 4 éléments clés :

- La visibilité. La transparence des espaces, l’éclairage, le positionnement des fenêtres peuvent renforcer le phénomène de surveillance naturelle exercée par les habitants.

- La territorialité. L’existence de frontières claires (physiques ou symboliques) indiquant qu’un lieu appartient à quelqu’un peut limiter les intrusions et les appropriations.

- L’image. Le vandalisme, la saleté, le matériel usé ou cassé, peuvent être perçus comme des permissions implicites de dégrader davantage.

- Le milieu. Un environnement global peu favorable — comme un quartier reculé, mal desservi ou monofonctionnel — peut détériorer la qualité de vie au sein d’un bâtiment, même s’il est bien conçu en lui-même.

Les constats de Newman ont profondément marqué les esprits et ils ont donné naissance à une démarche appelée en anglais CPTED (pour « Crime Prevention Through Environmental Design« , soit « prévention du crime par la conception de l’environnement« ). En France, on parle plus couramment de prévention situationnelle.

Ce concept est défini par la Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 comme « l’ensemble des mesures d’urbanisme, d’architecture ou techniques visant à prévenir la commission d’actes délictueux, ou à les rendre moins profitables. » La prévention situationnelle est une composante forte du programme national de rénovation urbaine (PNRU), un grand chantier lancé en 2003 pour améliorer l’habitabilité des zones urbaines sensibles.

Je dois préciser ici, en aparté, que la prévention situationnelle englobe parfois des mesures à l’efficacité contestée, sujettes à débat ou dont les valeurs sont douteuses, comme la diffusion de musique classique dans les parkings, la vidéo-surveillance, le mobilier anti-SDF ou la lumière bleue dans les sanitaires (pour éviter que les toxicomanes voient leur veines).

Les stratégies de CPTED qui vont m’intéresser dans la suite de ce billet sont celles, bien moins polémiques, qui constituent en même temps des pratiques de design d’espace relativement consensuelles, comme augmenter la visibilité, gagner en luminosité ou créer des zonages clairs.

Ces principes, qui sont souvent appliqués dans les environnements extérieurs pour les sécuriser, peuvent-ils avoir le même effet en intérieur, et en particulier en bibliothèque publique ? D’après une étude de 2024 publiée dans le European Journal of Criminology, par Vania Ceccato et 5 co-auteurs, la réponse est… plutôt oui (cette première réponse appelle cependant des précisions, comme on va le voir).

Le réaménagement de la bibliothèque de Högdalen

L’étude pilotée par Vania Ceccato est consacré à la bibliothèque de Högdalen (850m2). Située en périphérie de Stockholm, à proximité immédiate d’une bouche de métro, elle était confrontée il y a quelques années encore à de nombreux problèmes d’incivilité. Les incidents les plus fréquents relevaient du trouble à l’ordre public (61%), suivis de comportements liés à l’alcool ou aux drogues (15%), d’agressions ou d’intimidations (15%), de vandalisme (7%) et, plus rarement, de harcèlement sexuel ou de vols.

Beaucoup de conflits étaient liés à un usage inadapté du lieu. Comme de nombreux établissements actuels, Högdalen se veut un tiers-lieu multifonction, accueillant des publics aux motivations et aux comportements très variés. L’aménagement intérieur ne facilitait pas leur coexistence. Au contraire, un audit réalisé en 2017 avait pointé que les espace étaient perçus comme désordonnés, vieillots et encombrés. Certaines zones concentraient un grand nombre d’incivilités, comme les toilettes, les espaces informatiques, et par dessus tout, l’espace enfants (souvent accaparé par des groupes de jeunes plus âgés que prévu et très turbulents).

En 2019, la bibliothèque a été entièrement rénovée en appliquant des principes de prévention situationnelle. Ce projet a été soutenu par le Conseil national suédois pour la prévention de la criminalité (BRÅ). Bien qu’enraciné dans des enjeux sécuritaires, la transformation visait moins à « surveiller et punir » qu’à créer un nouveau cadre apaisé, favorisant un usage partagé du lieu par des publics différents.

Les principaux changements mis en place ont été les suivants :

- Une nouvelle entrée : l’accueil a été repensé pour que le personnel puisse voir et saluer chaque visiteur dès son arrivée. L’extérieur a été décoré avec une fresque.

- Des perspectives dégagées. La hauteur du mobilier a été abaissée et l’éclairage amélioré. Les rayonnages les plus hauts ont été repoussés contre les murs pour rendre l’espace au maximum visible depuis les deux bureaux d’info. Les recoins sombres et cachés ont été considérablement réduits.

- Un territorialité plus claire : des zones bien identifiées ont été créées, avec notamment un espace adolescents repensé et séparé de la section enfants dont la décoration a été retravaillée pour la rendre bien distincte.

- Des règles plus claires : une nouvelle signalétique plus intuitive a été mise en place.

Un aperçu des changement apportés dans la bibliothèque (source : Ceccato, V., Ariel, B., Ercin, E., Sampaio, A., Hazanov, J., & Elfström, S. (2024). Changing environments to promote safety in libraries. European Journal of Criminology, 21(4), 491-512

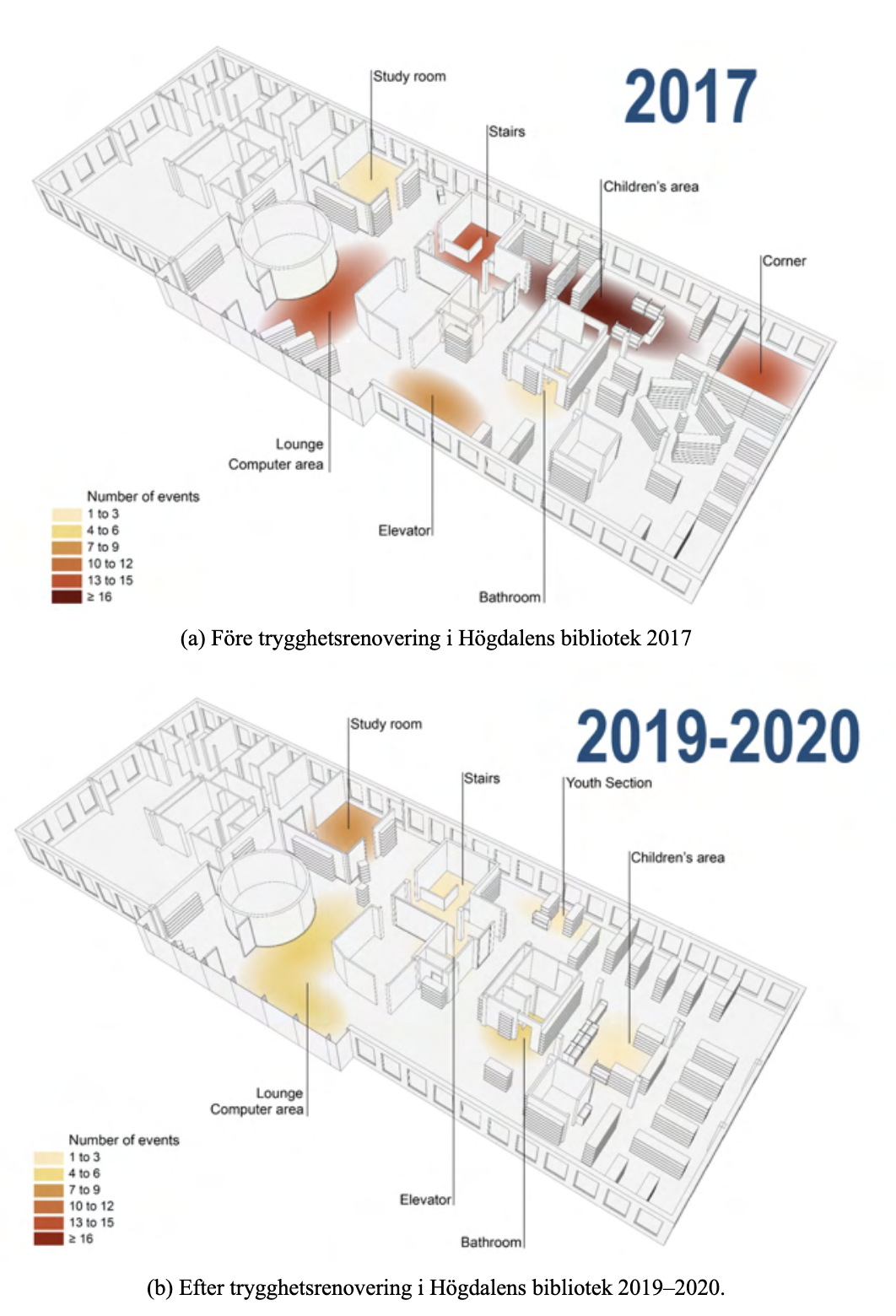

L’évaluation du réaménagement a été confié à Vania Ceccato, une experte en sécurité urbaine à l’Université de Stockholm. La méthodologie employée est originale car elle croise des données multiples : des observations de terrain, des entretiens avec le personnel, l’analyse des registres d’incidents, une enquête auprès des usagers, ainsi qu’une modélisation 3D du lieu (qui a permis de constater que la majorité des incidents se concentraient dans quelques micro-zones).

Un suivi a également été réalisé dans deux bibliothèques témoins présentant des profils similaires et les résultats sont nets : entre 2017 et 2020, les incidents signalés à Högdalen ont diminué de 88 %, alors qu’ils augmentaient de +127 % à Kista et de +25 % à Stadsbiblioteket.

Certains zones restent sensibles encore aujourd’hui, mais la tension a fortement diminué. 37% des usagers interrogés par questionnaire disent avoir remarqué une amélioration forte du climat et 38% une amélioration modérée. Tous les membres du personnel indiquent que le nouvel aménagement facilite leur travail.

Localisation et nombre d’incident en 2017 et 2020. Source : Ceccato, V.; Ercin, E., Ariel, B.; Hazanov, J.; Elfström, S.; H.; Sampaio, A., Ioannidis, I.; Maskin, A. (2022) Att skapa trygga miljöer i bibliotek: En svensk fallstudie. Stockholm: Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, 86 sidor.

Améliorer la sécurité, au delà des espaces : le modèle EPIC

Il serait bien sûr illusoire de penser que l’environnement à lui seul constitue un remède miracle et Ceccato insiste sur un point important : l’espace physique est un levier parmi d’autres.

En parallèle du réaménagement, une formation complète des équipes a par exemple été mise en place, portant sur l’accueil et la relation avec les usagers, la communication non violente et la gestion des conflits, le développement des liens avec les acteurs du quartier.

Cette dimension du projet est davantage détaillée dans un autre rapport signé Vania Ceccato et Emrah Ercin. Les auteurs y présentent le Modèle MiLKS développé dans le cadre du programme de recherche « Säkra platser » (Lieux sûrs) de l’École royale polytechnique (KTH) de Stockholm.

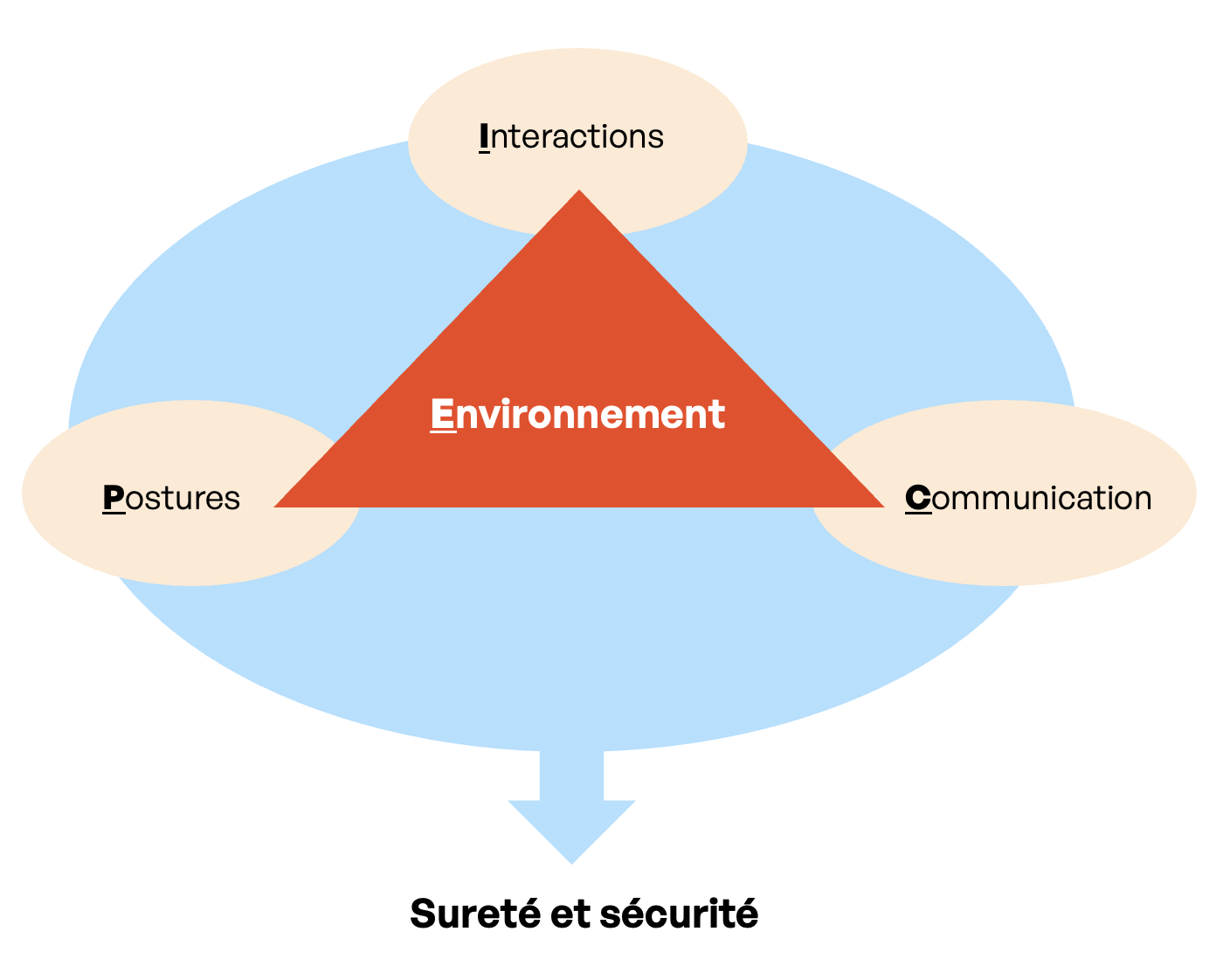

Ce modèle (que je propose de baptiser EPIC en français) propose une approche globale de la sûreté dans les bibliothèques publiques, articulée autour de quatre piliers :

- E – environnement. Ce pilier renvoie à l’espace physique qui doit être conforme aux principes de prévention situationnelle (visibilité, territorialité, entretien…). C’est l’élément central et structurant de l’approche EPIC, qui fonctionne comme un catalyseur.

- P – posture. Ce pilier vise à renforcer les compétences du personnel afin d’aller au-delà de la médiation documentaire (par exemple, en sachant interagir avec des publics fragiles ou désamorcer des situations conflictuelles).

- I – interactions. Ce pilier recouvre les enjeux de communication, à la fois entre membres du personnel (pour assurer une cohérence des pratiques) et en direction du public (via des messages clairs concernant ce qui est possible ou indésirable).

- C – coopération. Enfin, le dernier pilier encourage des liens étroits avec les acteurs du quartier : écoles, centres sociaux, police, associations… L’idée est de ne pas isoler la bibliothèque mais de l’inscrire dans un tissu d’acteurs de proximité agissant de concert.

Le modèle EPIC, adapté du modèle MiLKS (Ceccato, V.; Ercin, E., Ariel, B.; Hazanov, J.; Elfström, S.; H.; Sampaio, A., Ioannidis, I.; Maskin, A. (2022) Att skapa trygga miljöer i bibliotek: En svensk fallstudie. Stockholm: Institutionen för samhällsplanering och miljö, Kungliga Tekniska Högskolan, 86 sidor.)

Penser l’espace / penser les relations

Quelle conclusion tirer de cette expérience suédoise, de son évaluation et des concepts élaborés par Vania Ceccato et ses collaborateurs ?

D’abord, si les difficultés croissantes rencontrées par les bibliothèques sont bien rattachées par les chercheurs à leur statut relativement nouveau de tiers-lieux multifonction et ouverts à tous (ce qui les rapproche d’autres lieux criminogènes comme les bars, les gares ou les piscines municipales), cette vocation n’est aucunement remise en cause. Cette évolution est au contraire abordée comme un défi appelant à élaborer des solutions : « À mesure qu’elles deviennent des espaces multifonctionnels, les bibliothèques publiques ont besoin de connaissances adaptées pour prévenir la criminalité qui découle des nouvelles activités qu’elles proposent. »

Pour le dire autrement : les problèmes qui se posaient à Högdalen n’avaient pas tant leur source dans le principe du tiers-lieu que dans une organisation (spatiale et humaine) inadaptée à cette vocation.

En ce qui concerne le type de solution proposée par les experts suédois, on notera qu’ils ne plaident pas pour une surveillance généralisée, ni pour des dispositifs coercitifs (des directions contestables parfois prises par la prévention situationnelle). Leur approche est celle de l’urbanisme comportemental ou de la psychologie environnementale : il s’agit d’ajuster l’espace aux usages, de rendre tangibles des règles trop abstraites ou implicites, de rendre possible la cohabitation mais sans exclure personne.

À travers le modèle EPIC, Ceccato défend une approche holistique de la sécurité, qui inclut le design d’espace, mais aussi le rôle du personnel, la communication avec le public, et la collaboration avec d’autres acteurs.

Enfin, si l’on se concentre uniquement sur les espaces, qui constituait mon angle d’attaque dans ce billet, le réaménagement d’Högdalen démontre qu’un lieu lisible, lumineux, fluide, bien entretenu et correctement zoné peut clairement réduire les tensions… mais aussi que penser ou repenser des espaces implique aussi inévitablement de penser et repenser les relations humaines qui les traversent.